Город Серпухов славен не только

руинами своего кремля, но и многочисленными церквями и монастырями. При этом значительное число этих церквей до сих пор пребывает в полуразрушенном состоянии, что для нашего времени весьма удивительно, ибо РПЦ активно их повсеместно восстанавливает. Но Серпухов каким-то образом остался заповедником многочисленных руин, возможно проблема сия проистекает из общей депрессивности региона - начиная с 18 века Серпухов был крупнейшим промышленным центром России, прежде всего он славился своими ткацкими фабриками, также вплоть до недавнего времени в городе собирали советско-российский автомобиль "Ока". Сейчас почти все производство в городе прекращено.

![]()

Кстати говоря, сами корпуса фабрик в Серпухове весьма интересны (и главное многочисленны), поэтому всем кто любит жанр "промышленного туризма", я бы посоветовал обязательно посетить этот город.

У меня, к сожалению, не было времени обходить все местные достопримечательности, моей главной целью были руины Серпуховского кремля и беглый осмотр культовых сооружений.

Мы начнем знакомство с городом с интереснейшего Распятского монастыря, он находится в самом центре Серпухова. Поразителен сам факт, что центре города до сих пор присутсвуют такие живописные руины, я такие картины видел последний раз наверно где-то в 90-х годах. Руин церквей вне крупных населенных пунктов и сейчас предостаточно, но центре достаточно крупного подмосковного города они смотрятся пришельцами из советского прошлого.

Восточные ворота Распятского монастыря.

![]()

Комплекс монастыря был возведен в 18 веке, главная церковь Распятия Христова строилась с 1718 года на средства княгини Н. М. Гагариной в духе раннего барокко, однако из-за перерыва в строительстве была окончена уже по новому проекту только в 1751 году.

![]()

Самый интересный объект здесь - это Святые ворота с надвратной колокольней, они были возведены примерно в 1740 году тоже в стиле барокко. По своему внешнему виду эта колокольня напоминает не сохранившуюся московскую Сухареву башню.

![]()

Воротная башня монастыря сейчас находится внутри садового участка при жилом доме.

![]()

Воротная башня с внешней стороны. Также монастырь имеет полуразрушенную ограду 18 века.

![]()

Собор Николая Чудотворца ("Николы Белого"), год постройки (между 1835 и 1857)

![]()

За оградой ткацкой фабрики "Красный текстильщик" можно наблюдать пару интересных церквей - летнюю церковь Воздвижения Креста Господня и зимнюю (теплую) церковь Печерской иконы Божией Матери. Обе церкви в советское время использовались под фабричные склады. Как их пользуют сейчас после закрытия ткацкой фабрики непонятно.

![]()

Крестовоздвиженская церковь была возведена между 1746 и 1755 годами на средства владельцев ткацких мануфактур братьев Николая и Василия Кишкиных. Этот храм стоит на месте древнего посада Серпухова и старой церкви Святого Георгия, которая была известна еще с 16 века.

Печерскую церковь возвели в начале 19 века на средства опять же полотняного заводчика Николая Плотникова. Я предполагаю, что большинство церквей в городе строили богатые владельцы ткацких мануфактур.

![]()

Буквально напротив Крестовоздвиженской церкви, через дорогу, находится аккуратный особнячок - это церковь Адвентистов Седьмого Дня. Что интересно, в 1917 г. в приходе Крестовоздвиженской церкви числились некие иноверцы лютеранского вероисповедания. Создается впечатление, что их потомки продолжают здесь существовать и сейчас, и как видим, дела у них идут совсем неплохо..

![]()

Ну а мы продолжим нашу экскурсию по церквям города Серпухова.

На Воскресенской горке, противоположной

Кремлевской горе, можно обнаружить интересный объект - это не что иное, как церковь Воскресения Словущего начала 18 века. Выглядит она, прямо скажем, странно, ибо в советское время ее перестроили в жилой дом. А когда-то это был двухъярусный храм, двухэтажный и с шатровой колокольней.

![]()

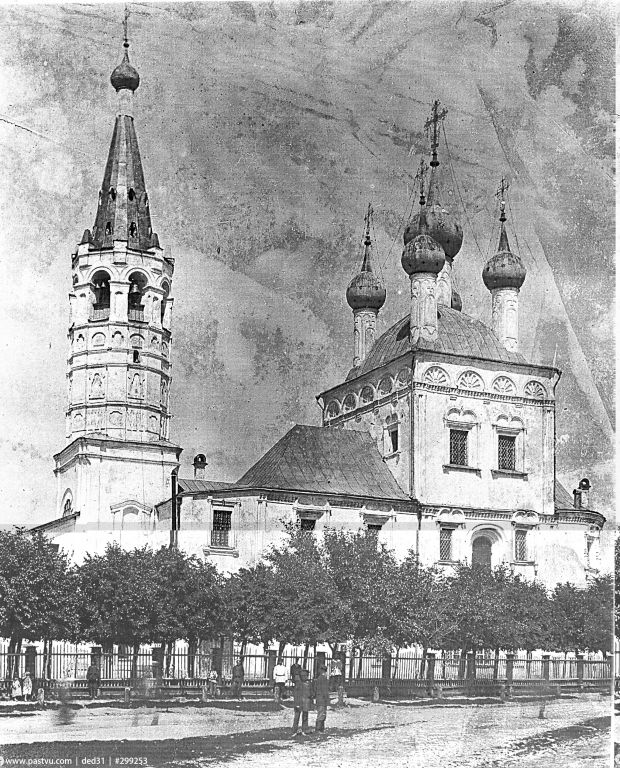

В 1905 году выглядела Воскресенская церковь вот так. Фото с

https://pastvu.com/p/299253![]()

С северной стороны церковь имела двухъярусные галереи, их арки можно обнаружить и сейчас. В настоящее время храм опять перешел к РПЦ, видимо, для богослужений используется только первый этаж здания.

![]()

![]()

Теперь двинемся к южной окраине Серпухова, где располагаются знаменитые монастыри - Высоцкий и Владычный, они прикрывали подступы к городу с самой важной - южной стороны, откуда на Русь совершали набеги крымские татары.

По дороге можно обнаружить интересный объект - это тюрьма Серпухова.

![]()

Интересный амбар напротив тюрьмы. Красный кирпич - главный стройматериал всех фабрик Серпухова в 19 веке, церкви и иные сооружения в городе в это время тоже строили из него.

![]()

Жилые особняки на южной окраине города.

![]()

И обязательный котэ.

![]()

И вот, на высокой горе, на южной окраине Серпухова появляется Высоцкий мужской монастырь. Обитель была основана в 14 веке на месте старого славянского поселения. Серьезные стены и башни напоминают о его важной функции - закрывать подступы к городу на южном направлении.

![]()

До 17 века стены монастыря были деревянными, и только в 1647 году по велению царя Алексея Михайловича стали строить каменные, опасаясь набегов татар.

![]()

Зачатьевский собор Высоцкого монастыря был возведен в конце 16 века на средства Бориса Годунова. Собор имеет открытую двухъярусную галерею (гульбище) и смотрится очень внушительно.

![]()

![]()

К сожалению, как и в большинстве действующих монастырей, здесь для посещения открыта лишь незначительная часть, все церкви также были закрыты. В связи с этим не совсем понятно зачем вкладывали деньги (и видимо приличные) в его реконструкцию.

![]()

Теперь нам нужно перебраться через реку Нару, чтобы попасть в западную часть города. У Высоцкого монастыря можно посмотреть на интересную плотину на реке, но в деле перемещения через водное препятствие она нам не поможет - придется возвращаться к центру города, чтобы перейти реку по мосту.

![]()

Река Нара

![]()

Перейдя через Нару на высоком правом речном берегу сразу видна церковь Святителя Николая Чудотворца (в Бутках), ранее у рек и переправ всегда возводили церкви Николе Мокрому - покровителю всех путников. Несмотря на весьма непрезентабельный вид, это достаточно ранний храм, его возвели в 1711 году видимо в стиле московского барокко. Сейчас с церковью делают нечто похожее на реставрацию.

![]()

![]()

На самой западной оконечности Серпухова у старого кладбища можно обнаружить невероятно интересный архитектурный комплекс - это церковь Спаса Нерукотворного Образа (или кладбищенская Занарская церковь) и надвратная колокольня, возведенные в 1893-96 гг. в характерном русском стиле.

![]()

Весь комплекс находится на территории застроенной гаражами, это теперь такой Спас "в гаражах", но несмотря на это обстоятельство, комплекс смотрится превосходно, и нужно признать, что это настоящий архитектурный шедевр.

![]()

Святые ворота, под уже не существующей колокольней, ведут на городское кладбище. Выглядят они весьма романтично, как любые красивые руины, и снабжены соответствующей табличкой - "берегитесь падающих кирпичей".

![]()

![]()

![]()

Спасскую церковь построил московский архитектор Р.И. Клейн (1858-1924 гг.), остается только гадать, каким образом столь шикарное сооружение очутилось в таком богом забытом месте.

![]()

![]()

Мы теперь возвращаемся обратно к берегу реки Нары, чтобы опять проследовать в южном направлении, дабы обрести еще один монастырь Серпухова - Владычный. Мне в этом помог водитель армянин на попутной машине, ибо идти на юг пришлось бы прилично. Обратно до центра города от Владычного монастыря можно добраться на автобусе, остановка там рядом.

Особняк 19 века на обрывистом речном берегу.

![]()

По моему мнению, Владычный монастырь Серпухова много интереснее Высоцкого, там сосредоточены настоящие архитектурные шедевры. Он также использовался как крепость на пути татар, только защищал западный берег реки Нары. По преданию, монастырь был основан в 1360 году, но наиболее значимые постройки на его территории относятся к правлению опять же Бориса Годунова.

![]()

Церковь Феодота Анкирского над Святыми вратами Владычного монастыря (1599 г.)

![]()

Слева, высится шатровая церковь Георгия Победоносца вместе с трапезным корпусом, справа, собор Введения во храм Пресвятой Богородицы. Невероятно сильный ансамбль, возведенный по велению Бориса Годунова в конце 16 века. Надо признать, что царь Борис проявил себя как неутомимый строитель, можно даже предположить, что возведением бесчисленных церквей и крепостей Годунов подорвал экономику Русского государства перед Смутным временем.

![]()

Введенский собор кажется построенным из камня, как храмы Владимиро-Суздальской Руси, но на самом деле он кирпичный, камень использовался только для облицовки. Перед собором стоит деревянная часовня над могилой прп. Варлаама Серпуховского. В конце 17 века к собору пристроили небольшую церковь, что слева, в подклете которой размещалась усыпальница князей Ладыженских.

![]()

![]()

Надгробие с латинским шрифтом у стены Введенского собора.

![]()

Но главный шедевр здесь это великолепная шатровая церковь, очень архаичная по своим формам, она кажется старше своего возраста и похожа на первые русские шатровые храмы.

![]()

Георгиевская церковь Владычного монастыря - это целый комплекс сооружений, он состоит из нескольких храмов, звонницы и двухэтажной трапезной, в ее нижнем ярусе в 1818 году была устроена зимняя теплая церковь во имя Вознесения Господня.

![]()

Настоятельский корпус Владычного монастыря.

![]()

Келейный корпус (1856-60 гг.) Его недавно начали реставрировать.

![]()

В середине 17 века Владычный монастырь был укреплен каменными стенами, можно предположить, что это произошло одновременно с возведением подобных стен в Высоцком монастыре.

![]()

В общем, Серпухов мне понравился даже наверно больше

Коломны, здесь очень мало туристов, мало показных реконструкций старых зданий. Город мне запомнился как более живой и веселый - на западном берегу реки Нары ко мне сразу подвалили несколько подростков лет по 15, просили деньги на водку, еду, в общем, на жизнь и чем больше, тем лучше. Они были конечно посланы, но эпизод запомнился некоторой своей волнительностью, так как их было достаточно много - около 12 человек - сразу вспомнилась молодость, 90-е годы:) И еще в привокзальном кафе Серпухова можно дешево и сердито поесть всего на 150 руб) Одном словом, всячески рекомендую Серпухов для посещения, тем более ехать туда из Москвы совсем близко.

Серия постов о городах южных рубежей Московской Руси:

Каменный кремль СерпуховаКоломна — южные ворота МосквыКоломенский кремль

alex_desв Село Красное - церковь, пруды и хитрая коза. Россия.

alex_desв Село Красное - церковь, пруды и хитрая коза. Россия.